펀드 조성 요청이 ‘SM엔터 주가조작 가담 목적’ 인지했음을 시사

[HBN뉴스 = 이필선 기자] 고려아연 최대주주인 영풍은 5일 SM엔터 시세조종 사건 관련 “최윤범 회장과 고려아연 경영진이 하바나1호 펀드 출자 자금이 SM엔터 주식 매입에 사용될 것임을 사전에 인지한 정황이 나왔다”고 밝혔다. 그러면서 영풍은 “이는 펀드에 투자한 출자자일 뿐, 펀드의 투자내용에 대해서 관여한 바가 없다는 고려아연의 설명과 배치되는 것”이라고 주장해 파장이 예상된다.

|

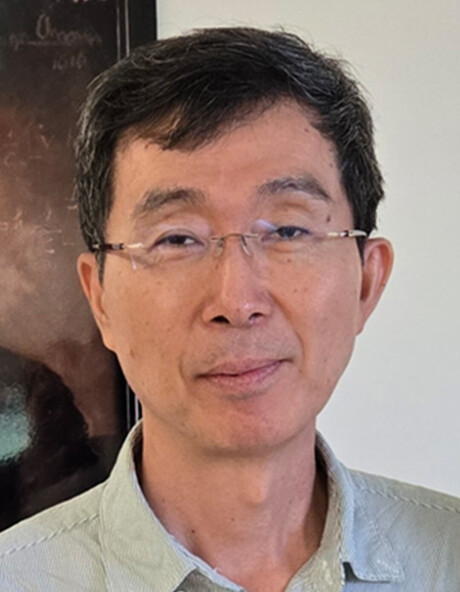

| 서울 강남구 논현동 영풍빌딩. [사진=영풍] |

형법 및 자본시장법 제176조 및 법원의 판례에서는 시세조종 행위를 ‘공모’하거나 ‘방조’한 경우를 처벌 대상으로 하고 있다. 제178조는 부정거래 목적의 자금 또는 정보를 제공하거나 부정거래를 방조한 행위에 대해 형사처벌을 명시하고 있다.

심지어, 지난 2024년 1월 19일에는 자본시장법 개정안이 시행돼, 주가조작 등 불공정거래에 대한 처벌 강화 차원에서 과징금도 도입됐다. 즉, 시세조종을 통해 얻은 이익이나 회피한 손실액의 2배까지 과징금을 부과함으로써 시세조종에 자금을 댄 투자자도 무거운 책임을 지우겠다는 게 영풍 설명이다.

영풍은 고려아연의 SM 시세조종 공모 정황은 법원에서 공개된 고려아연 내부 이메일 내용에서 확인된다고 지적한다. 시세를 인위적으로 형성하는 자금 흐름을 인지하고도 출자 및 승인했다면 이는 ‘공모’ 혹은 ‘방조’에 해당할 수 있다는 게 영풍 설명이다.

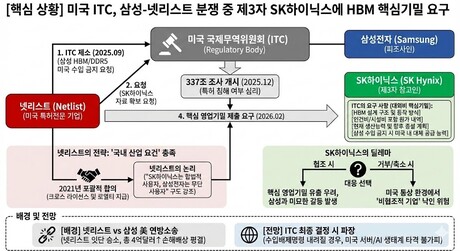

영풍에 따르면 2023년 2월 10일 카카오 배재현 투자총괄이 원아시아파트너스 지창배 대표에게 SM엔터 주식 1000억 원어치 매입 요청을 한 후, 하이브의 공개매수가 진행 중이던 2월 14일 당시 고려아연 부사장 박OO이 재경본부장으로부터 받은 이메일에는 “원아시아파트너스에서 SM엔터 지분 매입을 위한 프로젝트 펀드를 조성하려고 한다. 하이브에 SM엔터 주식을 12만 원에 팔 수도 있다”고 적혀 있다.

해당 이메일은 하이브가 공개매수를 개시한 2023년 2월 10일 직후에 작성된 것으로서, 이는 고려아연의 출자가 단순한 재무적 투자 목적이 아니라, 원아시아파트너스의 펀드 조성을 위한 요청이 사실은 SM엔터 주가조작 구조에 가담하기 위한 것임을 고려아연 경영진이 잘 알고 있었다는 점을 시사한다는 설명이다.

원아시아파트너스는 하이브의 공개매수 가격(12만원)보다 높은 가격대에서 SM엔터테인먼트 주식을 매수했고, 그 평균 매수가격은 12만5000원대로 추정된다. 이와 같이 원아시아파트너스가 하이브의 공개매수 가격인 12만원을 초과하는 가격대로 집중 매수함으로써 SM엔터의 주가가 하이브의 공개매수 가격보다 높게 형성됐고, 그로 인해 하이브의 공개매수가 실패했다는 것이 주가조작과 관련한 검찰 측 기소의 핵심 내용이다.

고려아연은 이 이메일이 전달된 다음 날인 2월 15일, 원아시아파트너스가 운용하는 하바나제1호사모투자 합자회사에 998억 원을 출자했다. 같은 달 24일에는 18억 원을 추가 출자해 총 출자금은 1016억 원에 달했다. 해당 펀드의 유한책임사원은 고려아연 단독이며 지분율은 99.82%다.

하바나1호 펀드는 출자 직후 SM엔터 주식을 장내에서 대량 매입했으며, 검찰은 이 과정이 하이브의 공개매수를 저지하기 위한 시세조종 행위라고 판단했다. 검찰은 해당 사안과 관련해 카카오 창업자 김범수, 원아시아파트너스 대표 지창배, 카카오 전·현직 임원 등에게 자본시장법 위반 혐의로 중형을 구형한 바 있다.

영풍은 “최윤범 회장 측이 SM 엔터 시세조종 관련, 적법한 펀드 투자이며, 법을 위반한 사항이 없다고 변명했으나 이는 사실과 다르다”라며 “고려아연의 출자는 시세조종에 대한 사전 인지 하에 이뤄졌다고 봐야 하며, 출자금이 실질적으로 시세조종 행위에 사용됐다는 점에서 위 자본시장법 두 조항에 대한 위반 소지가 있다”고 설명했다.

법조계 관계자도 “실질적 자금을 제공한 사람, 또는 회사의 자금을 승인하거나 출자 구조를 설계한 책임자는 사후에 해당 자금이 불법 행위에 사용되었는지를 ‘예견 가능했는지’ 여부에 따라 법적 책임이 부과될 수 있다”며 “최윤범 회장에 대해서도 펀드 정관 개정과 자금 집행을 직접 승인했는지에 여부에 따라 책임의 무게가 달라질 수 있다는 게 법조계의 일관된 시각”이라고 말했다.

[저작권자ⓒ HBN뉴스. 무단전재-재배포 금지]