-법과 제도의 칼날은 예리했지만, 존엄을 감싸는 손길은 보이지 않았다

-차가운 시대에도 남아야 할 것은 ‘판단’이 아니라 ‘사람’에 대한 예의 [HBN뉴스 = 이정우 기자] 11월의 바람은 유난히 차갑다. 해가 기울고 바람이 골목을 파고들기 시작하면, 서울 종로 탑골공원 인근 무료급식소에는 천천히 사람들이 모여든다. 노숙인, 독거노인, 실직자, 그리고 하루 한 끼로 하루를 버티는 이들. 이들이 줄을 서는 공간은 지난 40년 동안 허경영 국가혁명당 명예총재가 사비로 운영해 온 무료급식소다. 하지만 지금 이 밥상이 흔들리고 있다.

|

| △사진=법원 |

사법당국의 잇따른 수사와 기소, 언론을 통해 확정된 것처럼 반복되는 의혹 보도 속에서, 허 명예총재는 형사 피고인으로 법정에 서 있다. 그리고 그와 함께 이 밥상에 기대어 살아온 사람들도 조용히 흔들리고 있다. 정작 수사와 재판의 당사자가 아닌, 가난한 사람들이 가장 먼저 상처를 입고 있는 것이다.

헌법 제27조 4항은 분명히 명시한다. '형사 피고인은 유죄가 확정될 때까지 무죄로 추정된다.' 그러나 현실에서 이 원칙은 얼마나 지켜지고 있는가.

무죄추정에서 말하는 ‘추정(推定)’이란 단순한 이해나 배려가 아니다. 확정되지 않은 사실을 ‘진실로 간주’하고, 그에 따라 법적 효과를 발생시킨다는 엄중한 법적 개념이다. 또한 피고인이 자신의 무죄를 증명해야 하는 것이 아니라, 검사가 유죄를 증명해야 한다는 원칙을 의미한다.

하지만 유명세가 실린 사건에서 이 원칙은 가장 먼저 무너진다. 조사 단계에서 이미 피고인은 ‘의심 받는 사람’이 아니라 ‘죄인’으로 다뤄지기 때문이다.

일부 언론 보도는 공판 이전에 이미 여론재판을 끝내버리고, 수사기관은 “사회적 공분”이라는 이름의 정당성을 손에 쥔다. 허경영 명예총재의 사건 또한 그 전철에서 자유롭지 않다.

지난 10월 말경 및 11월 초순경 의정부 지검에서이번 사건을 담당했던 검사는 대검찰청 및 공수처에 직무유기로 고발 및 대검과 법무부에 감찰조사 진정과 국가인권위원회에도 진정 됐으며, 이 사건을 담당했던 수사관들 또한 국가수사본부에 '진술거부권 미고지' 관련 '허위공문서작성 및 참고인명단유출' 관련 '공무상비밀누설'로 이들모두에 대해 처벌을 요구하며 허 명예총재 측은 공식 고소를 제기 하기도 했다.

변호인은 “매 조사마다 미란다 원칙을 고지하는 사람은 없다.” 조사 당시 수사관 발언으로 고발장에 기재된 내용으로 이에 대해 허 명예총재 측 변호인은 말한다.

“이 사건은 단순한 피의자 인권 침해 문제가 아니다. 법 집행 과정 자체가 흔들리고 있다는 신호다.” 피고인에 대한 조사 방식과 기록 작성이 정확하지 않았다면, 그 판단의 끝에 놓인 형벌 역시 정당성을 잃는다.

허경영 명예총재를 둘러싸고 오랫동안 따라다닌 단어가 있다. ‘사이비’. 그러나 대한민국의 헌법은 종교의 자유를 보장하며 국가가 특정 종교 형태를 인정하거나 부정할 권한을 갖지 않는다.

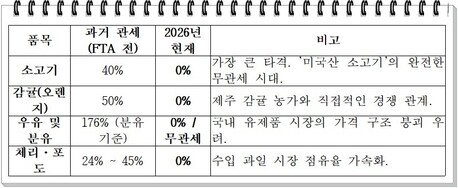

|

| △사진= 허경영 명예총재 |

허 명예총재는 정치인이기 이전에 40년 동안 무료급식을 이어온 종교적 실천자였다. 그를 ‘사기꾼’으로 단정하는 순간 그가 밥을 나누어 온 사람들의 삶도 함께 부정당한다.

한 개신교 목사는 말한다. “믿음이란 법으로 재단할 수 있는 것이 아닙니다.

사람의 영혼을 다루는 행위를 형법으로 끌어올 때, 국가가 종교의 심장에 칼을 들이대는 것입니다.”

무료급식을 기다리는 앞에서 만난 62세 노숙인은 말했다. “여기 문 닫으면, 저는 끝입니다.” 또다른 27세 취업준비생은 말했다. “법보다 중요한 게 배고픔입니다. 우리는 밥을 지켜야 해요.” 정치도, 수사도, 재판도 결국은 ‘제도’다. 그러나 제도는 언제나 가장 약한 사람에게 먼저 영향을 준다.

허 명예총재의 혐의와 법적 책임 여부가 어떻게 결론 나든 그와 무관하게 굶주림은 오늘도 계속된다.

재판이 비공개로 진행된 날, 한 지지자는 조용히 읊조렸다. “정의가 숨어서 집행되는 순간, 그것은 불의와 다르지 않다.” 정의는 절차와 모양을 가진다.

보여지는 법, 설명할 수 있는 수사, 납득 가능한 판단이어야 한다. 그렇지 않다면, 그것은 권력의 의지일 뿐 법의 집행이 아니다.

무료급식에 열중하고 있던 봉사자 A씨는 인터뷰를 마치며 말했다. “정치가 뭐든 우리는 피해자가 되면 안 됩니다. 밥상은… 지켜야 합니다.” 그는 울지 않았지만, 울고 있는 사람의 목소리였다. 정말, 이 사회는 밥상을 무너뜨릴 것인가. 정말, 한 사람의 명예와 신앙, 한 공동체의 존엄을 판결 이전에 무너뜨려도 괜찮다고 생각하는가 그리고, 정말 우리는 무죄추정의 원칙이 살아 있는 나라에 살고 있다고 말할 수 있는가. 겨울은 이미 들어섰다. 따뜻한 한 끼를 지키는 일은, 이제 국가의 몫이다.

[저작권자ⓒ HBN뉴스. 무단전재-재배포 금지]